2024年11月21日(木)読売テレビ・日本テレビ系の番組『秘密のケンミンSHOW 極』

「秋のディスカバ大収穫SP!」と題した秋の2時間スペシャルで放送された

黒が高級の証?!「薩摩ブラックカルチャーの真実」を見て大変興味深いと感じました。特にテレビで紹介のあった黒薩摩切子いつか買いたいなと思いました。

県民性として黒が大切ということでたしかに「黒豚」「黒大島(大島紬)」「黒酢」「黒麹(焼酎)」「黒糖(黒砂糖)」「クロマグロ」「黒まめ」「黒ごま」「鹿児島黒牛」「黒薩摩焼」「黒ジョカ」

などなんとく言葉では知っている黒のついた鹿児島の品物よくありますよね。

調べてみたところ、歴史的背景:薩摩藩と黒が関係ありそうですね。

黒船来航の影響: 薩摩藩が西洋式軍艦を建造し、黒船に対抗した歴史があります。この黒船が人々の目に焼き付き、「黒」が力強さや近代化の象徴として捉えられるようになったという説があります。

薩摩焼の伝統: 鹿児島には、白薩摩と黒薩摩という二種類の薩摩焼があります。黒薩摩は、重厚な質感と深みのある色合いが特徴で、高貴なイメージを持つことから、黒が特別な色として意識されるようになったと考えられています。

個人的には黒は好きな色なので 黒は高級に見えます。

黒の染は難しい?よくあるフォーマルブラック

絵具だとまぜるだけで黒が表現できるので簡単じゃないの?

これは大きな間違いです。アンミカさんが白って200色あんねんって発言されたと同じように

黒も色彩の観点から言うと白以上にあります。

「くりいろ」「トープ」「けんぽういろ」「なまりいろ」「にびいろ」「黒橡(くろつるばみ)」「消炭色(けいしずみいろ)」「ガンメタル」「すみ」「鉄黒」「フリント」「石墨」「レイブン」「ランプブラック」「濡羽色(ぬればいろ)」「アイヴォリーブラック」「漆黒」「暗黒色」「黒」「ビンロウジ染め」「黒紅」「紅消鼠」「ドブネズミ」「石板色」などいろんな色の名称があることから理解できます。

京都では黒染め屋さんがいるほど 漆黒の黒というは難しいです。

染め屋さんというのは通常何色にでも染められるはずですが、黒だけはそうはいかないという歴史がありました。

京都では黒だけを染める特殊な染屋さんがいらっしゃり、今では洋服等を黒く染めるサービスをやられていたりします。

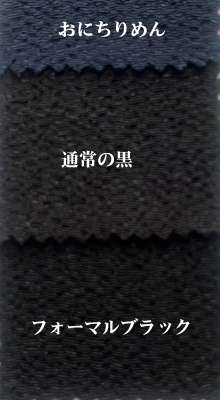

いまではあまり需要はありませんが、当社が風呂敷で展開しているおにちりめんの色味で黒のほかに実はフォーマルブラックという色味があります。

※フォーマルブラックは通常の価格より割高になるためホームページ等には出しておりません。

こちらは通常のちりめん風呂敷の価格では受けられず、アップチャージの金額で対応できる漆黒のブラックとなります。

じゃあなんで高いのか?ということなのですが、単純に何度も黒に染めてどんどん漆黒に近づけていくからです。

素材以外日本製にこだわったものづくりをして生き残っている当社でもそこまでこだわられるお客様が少なくなってきて、価格優先になってきています。

今後は何とも言えないですが、そういった特殊な流れ(黒よりも黒い色の表現等がなくなっていくかも?)は仕方ないですね。

当社としてはそういった特殊なものや技法にスポットライトを当てるのも仕事の一つだと思っています。

ただ残念なことに染物はどんなにきれいな漆黒の黒を表現しても、納めたときの色よりも洗濯や直射日光にてどんどん色褪せしてくるので納めたときの色味と変わってきてしまうのです。

そこでアニリン染料を利用した黒の暖簾はいかがでしょうか?

通常 染め物は、直射日光にて色褪せていきます。あまり知られておりませんが、濡れた状態や湿気が高い地域で布が濡れた状態で直射日光を当てると一番色褪せが進んでしまいます。

染料の色味によっても色褪せ具合は異なりますが、たとえ強いと言われている黒でも色褪せはどんどん起こり、薄墨色等に変化していきます。

ポリエステル素材であれば天然素材よりも色褪せにくいというのは大抵の場合 ポリエステルの方が天然繊維より早く乾いた状態になるから、影響が少ないだけです。

そこでアニリンという特殊染料を使った黒色の暖簾はいかがでしょうか?

こちらの染料は黒でしか表現できませんが、色褪せが圧倒的に少なく、綺麗な黒を保ちます。

あまり暖簾屋さんが使うことは少ないので ※一般的にはカバン屋さん等は使われるケースが多いです。

あれ?あそこの暖簾の黒色褪せしてないなぁって言われる他社とは違った暖簾が作れます。

のれんは使っているうちに 馴染んだり味が出てきたりする天然素材の風合いに

黒だけは綺麗に主張し続ける お店の名前やロゴを表現したい方は多いのではないでしょうか?

詳細は絶滅危惧種の暖簾ページまで

天然繊維のれんは1か月ほど納品までにお時間をいただきますが、黒の色が保つ特殊な暖簾をお作りされたい方は是非当社へご相談ください。